フレーム問題

先日、長野県立大学の大室悦賀教授から

最新のイノベーションモデルや

イノベーションの創発について、興味深いお話を聞かせていただきました

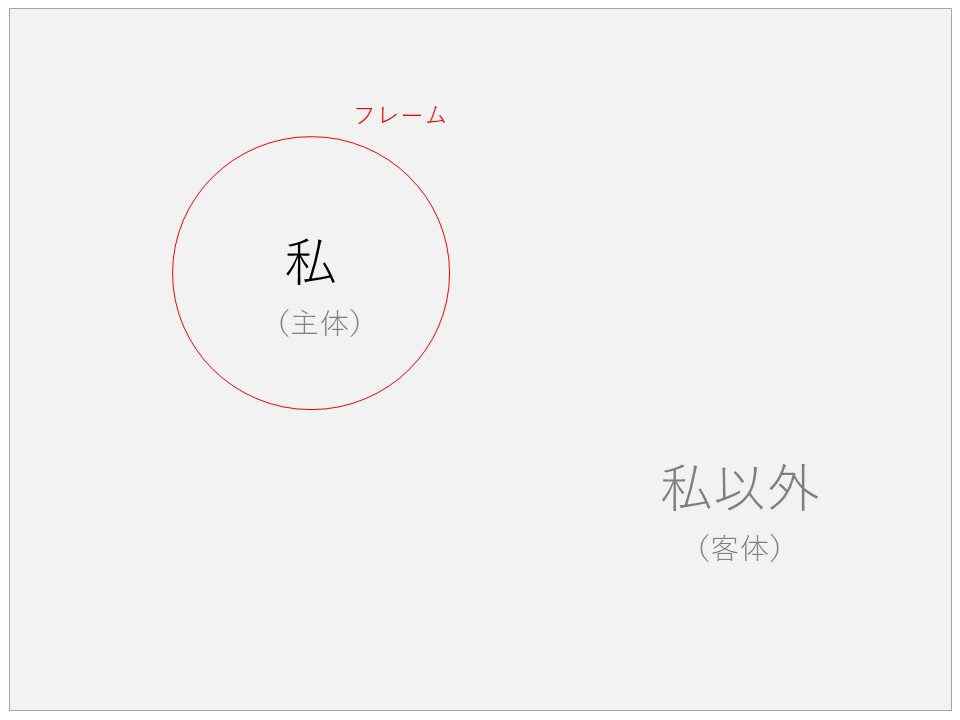

私たちには、様々な立場や役割が存在します

家庭では、父親、母親、兄弟、姉妹…

会社や組織だと、

社長、部長といった肩書がつくこともあります

そして、その役割を日夜、演じ続けています

それだけではありません

母親とは、こうあるべき、

父親とは、こうあるべき

社長とは、こうあるべき… といった

よき父親や母親、よき社長や部長であることを求められます

それがフレームです

こうあるべきといったものは、すべてフレームです

私たちには

様々なフレームがかかっています(笑)

正しいか、正しくないか、これもフレームです

(必ずあいだが存在します)

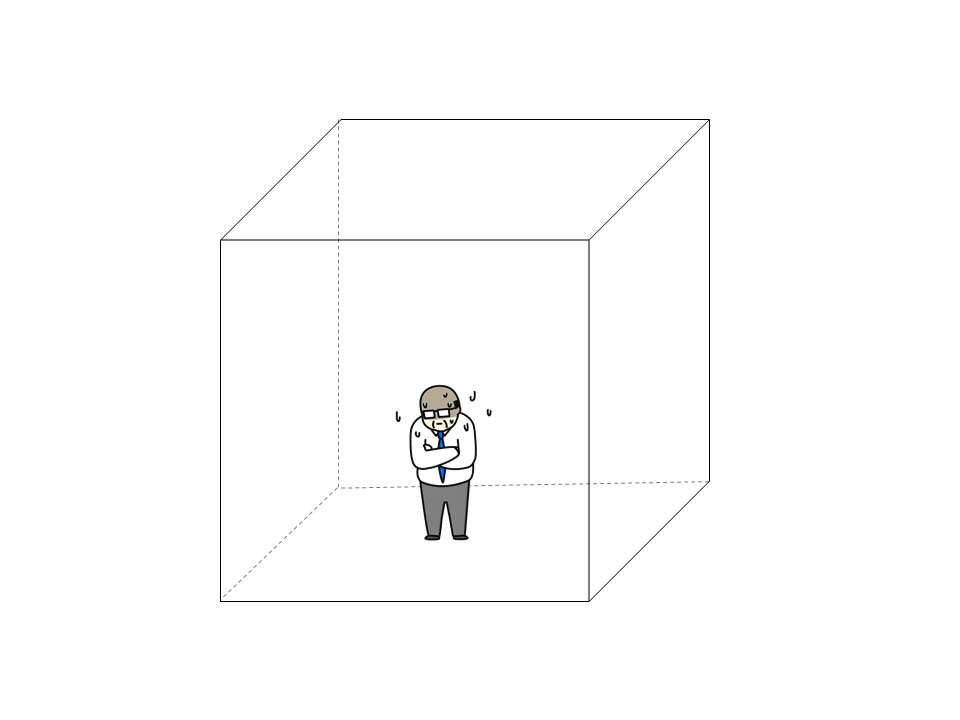

フレームには、常に、その基準となるものが存在し

それが、私たちを枠に閉じ込め

問題解決から遠ざけます

実際に、問題解決のヒントや糸口は

フレームの外に存在することが多いのです

ですが、

このフレームがなくなると、

社会生活が崩れていくのも事実です

これが私たちを苦しめているフレーム問題です(笑)

一番の問題は、

この枠から逃れられないと、思い込んでいることです

それによって、自分たちを枠に閉じ込め、

創造性までもが、失われているのです

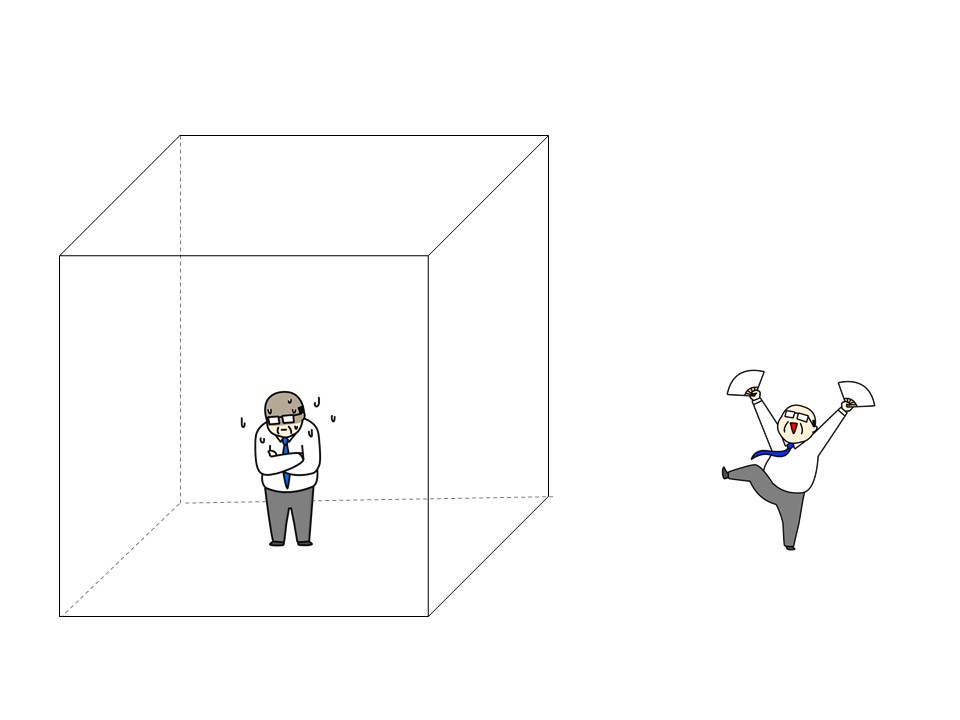

このフレームをいかに上手に出し入れできるか

それが、これから重要になってきます

まずは、様々なフレームがあることに気付くことです

気付くことで、対応の仕方が変わってきます

フレームが外れていくと、どうなるのかというと

直観、ひらめき、インスピレーションが降りてきやすくなります

これは本来、

我々に備わっている能力の一つなのですが

私たちは、

「私」というフレームの中に、自分たちを閉じ込め、

それぞれのフレームの中で考え、行動しているので、

それらがうまく使えなくなっているのです

アーティストやクリエイターたちが

あっと驚くような作品を残すのは

このフレームを無意識に外すことができているから

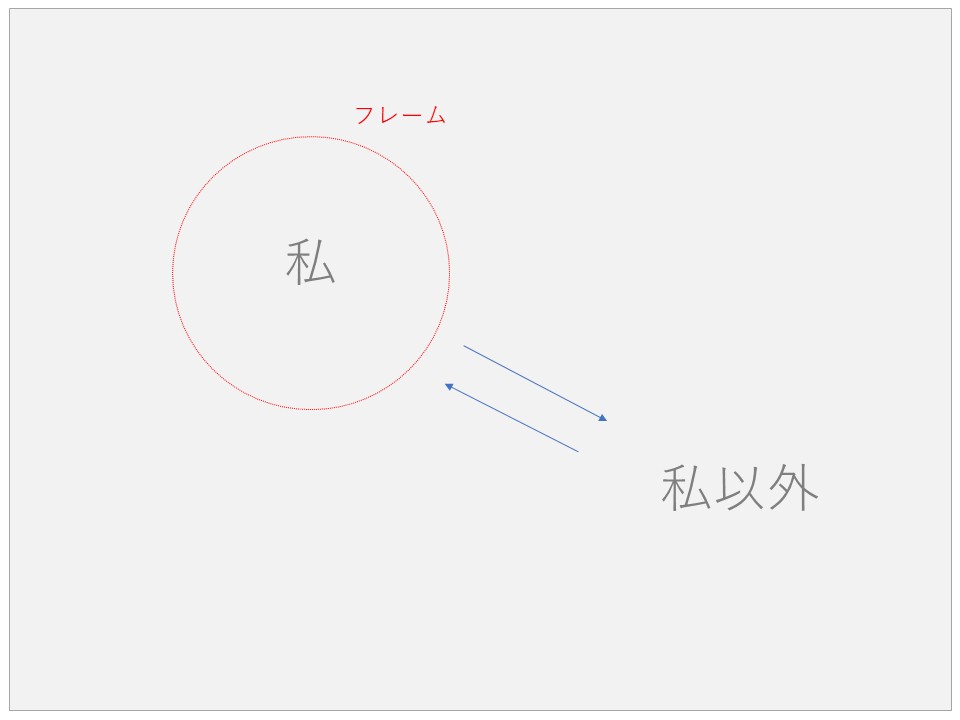

自分と作品、

私と私以外(主体と客体)という関係性がなくなったとき

「作品に作らされる」という不思議な感覚が起きてくるそうです

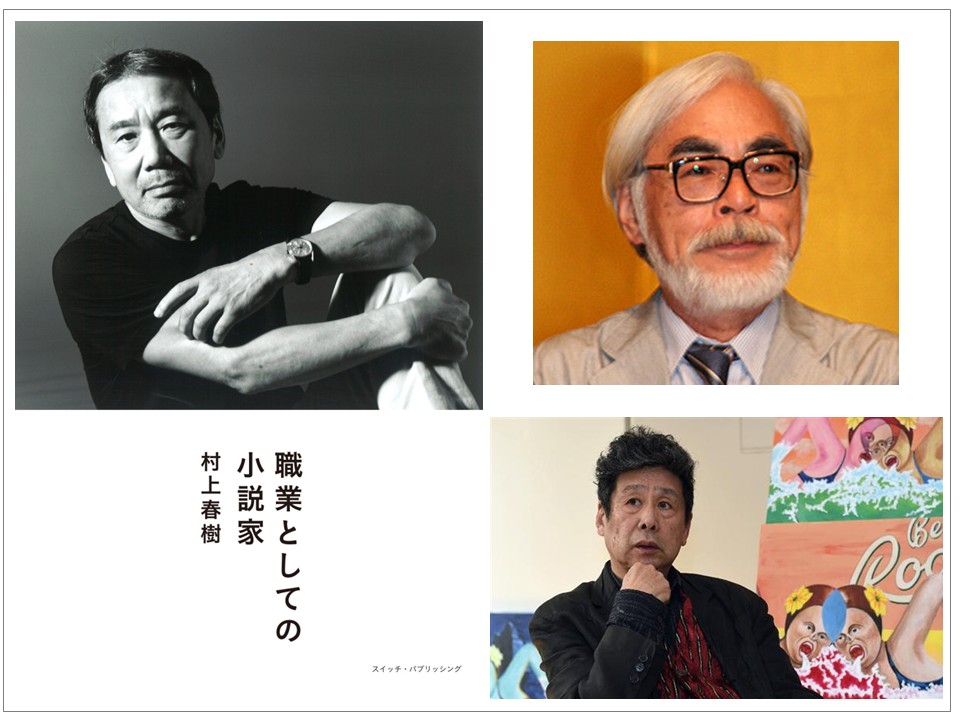

宮崎駿さんは

「一旦決めて、映画を作り始めると、映画を作っているんじゃないんですね

映画に作らされるようになる」

画家の横尾忠則さんは

「確かに僕は描くことで、絵を導いているかもしれないが、

同時に絵が作者である僕を導いてくれることに気づく」

小説家の村上春樹さんは

「物語が何を求めているかを聞き取るのが小説家の仕事です」

これが、主客逆転です

クリエイターたちは、フレームを外すことで

双方向でのやり取りができている

のだと思います

これが、空の世界です

クリエイターたちは、ここからさまざまな情報を得ています

そこは、時間を超越した世界です

未来からも、情報が得られます

大谷翔平さんのような天才や

結果を残す人たちの共通点は、

先に、結果が分かっている人で

先に、未来を見ている人です

なので、恐れることがなく

常に結果に向かって邁進できるのです

そして、

「私」と「私以外」の区別がどんどんなくなっていくとき

「私」という概念もなくなっていきます

それが、無です

そこは、私たちが、いつか帰る場所であり

私たちの始まりの場所でもあるのです

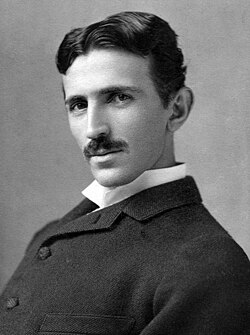

天才発明家のニコラ・テスラはこう言っています

私の脳は受信機にすぎない

宇宙には中核となるものが存在し、

私はそこから知識や力、インスピレーションを得ている

それが存在するということは知っている

あるものは「神」と呼ぶものを 他のものは「物理法則」と呼ぶ

私たちの「脳」は受信機にすぎず

脳は、単なる媒体なのです

肉体も、そうです

私たちの「本体」は、ここにはいない

すべては、大いなる宇宙とつながっています

私たちは、人間の体験をしている宇宙なのです